製品や機器に取り付ける表示板を選ぶとき、「銘板とラベル、どちらを使えばいいのだろう」と迷ったことはありませんか。

一見すると似ている銘板とラベルですが、実は素材や耐久性、コスト面で大きな違いがあります。

適切な選択をしないと、すぐに劣化してしまったり、必要以上にコストがかかってしまったりする可能性があるのです。

製造業や設備管理に携わる方にとって、銘板とラベルの違いを正しく理解することは、製品の品質管理やコスト削減に直結する重要なポイントといえるでしょう。

本記事では、銘板とラベルそれぞれの定義や特徴から、素材・コスト・取付方法などの具体的な違い、さらには使用環境に応じた適切な選び方まで、実務に役立つ情報を詳しく解説します。

この記事を読めば、あなたの用途に最適な表示板を自信を持って選べるようになるはずです。

それでは、まず銘板について詳しく見ていきましょう。

目次

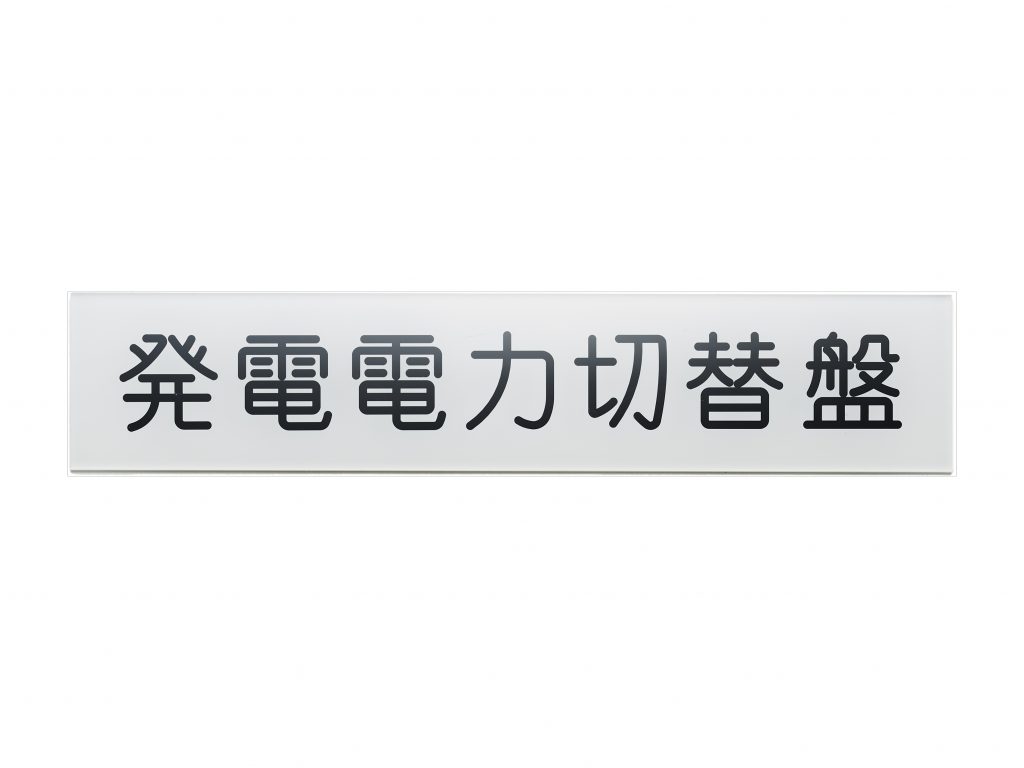

銘板とは何か

銘板は、製品や機器に取り付けられる恒久的な表示板として、長い歴史の中で産業界を支えてきました。

金属やプラスチックといった耐久性の高い素材で作られることが最大の特徴であり、過酷な環境下でも長期間にわたって情報を保持し続けることができます。

ここでは銘板の基本的な定義から、使用される材質、そしてメリット・デメリットまで、銘板について知っておくべき重要なポイントを詳しく解説していきます。

銘板の定義と役割

銘板とは、製品の製造者情報や仕様、注意事項などを表示するために機器や設備に恒久的に取り付けられる表示板のことを指します。

英語では「name plate」や「rating plate」と呼ばれ、製品の身分証明書のような役割を果たしているのです。

具体的には、メーカー名、型番、製造年月日、定格電圧、使用条件、シリアルナンバーなどの重要情報が記載されます。

銘板の最も重要な役割は、製品のトレーサビリティを確保することにあります。

製品に不具合が発生した際や定期メンテナンスの際に、銘板に記載された情報をもとに製造ロットを特定したり、適切な部品を手配したりすることができるのです。

また、法律や規格で銘板の取り付けが義務付けられている製品も多く存在します。

たとえば、電気用品安全法の対象となる電気製品や、消防法が適用される消火設備などでは、所定の内容を記載した銘板の取り付けが必須となっています。

さらに銘板は、ブランドイメージを伝える役割も担っています。

高級感のあるステンレス製の銘板や、精密に彫刻された真鍮製の銘板は、製品の品質や企業の信頼性を視覚的にアピールする効果があるのです。

このように銘板は、情報表示という実用的な機能と、ブランド価値を高める装飾的な機能の両面を持ち合わせた重要なパーツといえます。

銘板の主な材質と製法

銘板に使用される材質は、使用環境や求められる耐久性、コストなどによって多岐にわたります。

最も一般的なのはステンレス、アルミニウム、真鍮などの金属材料です。

ステンレスは耐食性に優れており、屋外や湿気の多い環境でも長期間使用できるため、産業機器や建築設備の銘板として広く採用されています。

特にSUS304やSUS316といったステンレス鋼は、10年以上の耐久性を誇り、メンテナンスフリーで使用できる点が大きな魅力です。

アルミニウムは軽量で加工しやすく、コストパフォーマンスに優れているため、家電製品や事務機器などの銘板によく使われます。

アルマイト処理を施すことで表面硬度と耐食性を高めることができ、カラーバリエーションも豊富に展開できます。

真鍮は高級感のある金色の光沢が特徴で、ブランド価値を重視する製品や記念プレートなどに使用されることが多い素材です。

経年変化による味わい深い風合いも楽しめるため、あえて真鍮を選択するケースもあります。

プラスチック系の材料では、ポリカーボネートやアクリル、塩化ビニルなどが使用されます。

これらは金属に比べてコストが安く、カラー印刷が容易なため、多色表示が必要な銘板に適しています。

製法については、主に以下のような方法が採用されています。

エッチングは、金属表面を化学薬品で腐食させて文字や図柄を彫り込む方法で、精密で美しい仕上がりが得られます。

彫刻は、機械で直接材料を削り取る方法で、立体感のある表現が可能です。

印刷は、スクリーン印刷やパッド印刷などの技術を用いて、材料表面にインクで文字や図柄を転写する方法です。

レーザーマーキングは、近年普及してきた方法で、レーザー光線で材料表面を変色・彫刻させることで、非接触で高精度な加工ができます。

これらの製法は、求められる品質、数量、納期、コストなどに応じて適切に選択されます。

銘板のメリットとデメリット

銘板を選択することには、明確なメリットがあります。

最大のメリットは、優れた耐久性と長期間の使用に耐える信頼性です。

金属製の銘板であれば、紫外線による退色、温度変化、湿気、薬品などの過酷な環境下でも、10年から20年以上にわたって表示内容を保持し続けることができます。

製品のライフサイクル全体を通じて交換の必要がないため、長期的に見ればメンテナンスコストを削減できるのです。

また、銘板は剥がれにくく、改ざんされにくいという特性も持っています。

ネジ止めやリベット留めなどの確実な取付方法により、製品情報の信頼性を担保することができるのです。

さらに高級感や重厚感を演出できる点も見逃せません。

金属の質感や精密な加工技術によって、製品全体の品質イメージを向上させることができます。

一方で、銘板にはデメリットも存在します。

最も大きなデメリットは、初期コストが高いことです。

材料費、加工費ともにラベルと比較すると高額になりやすく、特に少量生産の場合は1枚あたりの単価が大きくなります。

製作期間も比較的長く、デザイン確定から納品まで数週間を要することが一般的です。

また、取り付けには穴あけ加工や接着剤の使用が必要となるため、取り付け作業に手間がかかる点もデメリットといえるでしょう。

さらに、一度取り付けた銘板は容易に交換できません。

製品仕様の変更や法規制の改正などで表示内容を更新する必要が生じた場合、銘板全体を交換しなければならず、コストと時間がかかります。

重量も無視できない要素です。

金属製銘板は重量があるため、軽量化が求められる製品には不向きな場合があります。

これらのメリットとデメリットを理解した上で、次はラベルについて詳しく見ていきましょう。

ラベルとは何か

ラベルは、私たちの日常生活のあらゆる場面で目にする身近な表示媒体です。

シールやステッカーといった呼び方でも知られるラベルは、手軽に貼り付けられる柔軟性と、多様なデザイン表現が可能な汎用性が最大の魅力といえます。

近年では、銘板とラベルの良いところを組み合わせた「銘板ラベル」という新しい形態も登場し、選択肢はますます広がっています。

ここではラベルの基本的な特徴から、最新の銘板ラベル、そして製造方法まで、ラベルについて知っておくべき情報を網羅的に解説します。

ラベルの定義と特徴

ラベルとは、裏面に粘着剤が塗布された薄いシート状の表示媒体のことを指します。

紙やフィルムなどの基材に文字や図柄を印刷し、裏面の剥離紙を剥がして貼り付けるだけで使用できる手軽さが最大の特徴です。

一般的には「シール」や「ステッカー」という呼び方の方が馴染み深いかもしれません。

ラベルの最大の特徴は、製作と取り付けの手軽さにあります。

データさえあれば短期間で大量生産が可能で、デジタル印刷技術の進化により小ロットでも低コストで製作できるようになりました。

取り付けも剥離紙を剥がして貼るだけという簡単さで、特別な工具や技術は必要ありません。

また、ラベルはデザインの自由度が非常に高いという利点もあります。

フルカラー印刷が容易で、写真やグラデーション、複雑なイラストなども鮮明に表現できます。

形状も自由にカットできるため、円形、楕円形、複雑な輪郭など、デザインに合わせた形状のラベルを製作することが可能です。

さらに、表面加工によって様々な機能を付加できる点も見逃せません。

UVカット加工で耐候性を高めたり、ラミネート加工で耐水性を向上させたり、エンボス加工で高級感を演出したりと、用途に応じた機能性を持たせることができるのです。

一方で、ラベルには耐久性という課題もあります。

一般的な紙ラベルは、屋外環境や高温多湿な場所では劣化しやすく、数ヶ月から数年で交換が必要になることが多いのです。

また、粘着力の経年劣化により、端から剥がれてきたり、全体が脱落したりするリスクもあります。

このような特性から、ラベルは短期的な表示や、定期的に更新が必要な情報の表示に適しているといえるでしょう。

銘板ラベルという新しい形態

銘板とラベルの境界線を曖昧にする新しい製品として、銘板ラベルという形態が注目を集めています。

銘板ラベルとは、銘板のような耐久性とラベルのような施工性を併せ持つ、いわばハイブリッド型の表示媒体です。

従来のラベルよりも厚手で強度のある材料を使用し、表面には特殊なコーティングや印刷技術を施すことで、銘板に匹敵する耐久性を実現しています。

具体的には、厚さ0.3mmから1.0mm程度のポリカーボネートフィルムやポリエステルフィルムを基材とし、表面にハードコート処理や耐候性インクでの印刷を施したものが一般的です。

銘板ラベルの最大のメリットは、金属銘板並みの耐久性を持ちながら、ラベルのように簡単に貼り付けられる点にあります。

屋外で5年から10年程度の使用に耐えられる製品も多く、従来の紙ラベルとは一線を画す性能を誇ります。

また、金属銘板のように穴あけ加工が不要なため、製品本体を傷つけずに取り付けられるという利点もあります。

これは、デザイン性を重視する製品や、防水性能を損ないたくない機器にとって大きなメリットとなるのです。

コスト面でも、銘板ラベルは魅力的な選択肢となっています。

金属銘板よりも製造コストが低く、小ロット生産でも比較的安価に製作できます。

納期も短く、デザイン確定から1週間程度で納品可能なケースも珍しくありません。

ただし、銘板ラベルにも限界はあります。

金属銘板ほどの重厚感や高級感は表現しにくく、極端な高温環境や、強い薬品が直接触れる環境では使用できない場合もあります。

また、粘着剤で貼り付けるという性質上、凹凸のある面や曲面への取り付けには制約があります。

それでも、用途によっては銘板ラベルが最適な選択となるケースは多く、今後さらに性能が向上し、採用範囲が広がっていくことが期待されています。

ラベルの主な素材と印刷方法

ラベルに使用される素材は、用途や求められる性能によって実に多様です。

最も基本的なのは上質紙やコート紙などの紙素材です。

紙ラベルはコストが安く、印刷適性に優れているため、屋内で短期間使用する用途に適しています。

ただし、水や油に弱く、耐久性は高くありません。

耐久性を求める場合は、合成紙やフィルム素材が選択されます。

合成紙はポリプロピレンやポリエチレンを主原料とした紙状のシートで、紙のような風合いを持ちながら、耐水性と耐久性に優れているのが特徴です。

ポリエステルフィルムは透明性が高く、寸法安定性に優れているため、精密な印刷が必要な用途に適しています。

耐熱性も高く、100℃以上の環境でも使用可能な製品もあります。

ポリカーボネートフィルムは、さらに高い耐衝撃性と耐熱性を持ち、過酷な環境下でも使用できる高性能素材です。

塩化ビニルフィルムは柔軟性に優れ、曲面への貼り付けに適しています。

粘着剤についても、用途に応じて様々なタイプが使い分けられます。

一般的な永久接着タイプから、貼り直しが可能な弱粘着タイプ、高温環境に耐える特殊粘着タイプまで、使用条件に合わせた最適な粘着剤を選択することが重要です。

印刷方法については、主に以下のような技術が用いられています。

オフセット印刷は、大量生産に適した方法で、高品質な印刷を比較的低コストで実現できます。

ただし、版を作成する必要があるため、小ロット生産にはコスト面で不向きです。

フレキソ印刷は、柔軟な版を使用する印刷方法で、フィルムや凹凸のある素材にも印刷できます。

ロール・トゥ・ロールでの連続生産が可能なため、大量生産時のコストパフォーマンスに優れています。

スクリーン印刷は、メッシュ状の版を通してインクを転写する方法で、厚盛りが可能なため、立体感のある表現ができます。

耐久性の高い特殊インクも使用できるため、屋外用ラベルの製作にも適しています。

デジタル印刷は、版を使わずにデータから直接印刷する方法で、小ロットや多品種生産に最適です。

レーザープリンターやインクジェットプリンターを使用し、1枚から印刷できるため、試作やオンデマンド生産に向いています。

近年では、UVインクジェット印刷やラテックスインクジェット印刷といった、耐久性に優れたデジタル印刷技術も普及しており、小ロットでも高耐久なラベルの製作が可能になっています。

表面加工としては、ラミネート加工、UVコーティング、ニス引きなどがあり、これらによって耐候性、耐水性、耐擦過性を大幅に向上させることができます。

銘板とラベルの違い

ここまで銘板とラベルそれぞれの特徴を見てきましたが、実際に選択する際には両者の具体的な違いを理解することが重要です。

素材や耐久性、コスト、取り付け方法、使用環境など、多角的な視点から比較することで、あなたの用途に最適な選択ができるようになります。

以下では、実務上特に重要となる4つの観点から、銘板とラベルの違いを詳しく解説していきます。

素材・耐久性の違い

銘板とラベルの最も大きな違いは、使用される素材とそれに伴う耐久性の差です。

銘板はステンレス、アルミニウム、真鍮などの金属や、厚手のプラスチックといった剛性のある素材で作られます。

これらの素材は、紫外線、温度変化、湿度、化学薬品などの環境要因に対して高い耐性を持っており、屋外や工場内などの過酷な環境でも10年から20年以上の長期使用に耐えることができます。

特にステンレス製の銘板は、海岸地域や化学工場といった腐食性の高い環境でも優れた性能を発揮します。

一方、ラベルは紙や薄いフィルムといった柔軟な素材で作られています。

一般的な紙ラベルの屋外での耐用年数は数ヶ月から1年程度、高性能なフィルムラベルでも3年から5年程度が目安となります。

ただし、近年登場した銘板ラベルは、厚手のポリカーボネートフィルムなどを使用することで、5年から10年程度の耐久性を実現しています。

耐久性の違いを具体的に比較すると、以下のような差があります。

| 比較項目 | 金属銘板 | 銘板ラベル | 一般ラベル |

| 屋外耐用年数 | 10〜20年以上 | 5〜10年 | 数ヶ月〜1年 |

| 耐熱性 | 200℃以上 | 80〜120℃ | 60℃程度 |

| 耐薬品性 | 非常に高い | 中程度 | 低い |

| 耐擦過性 | 非常に高い | 高い | 低い |

素材の厚みも大きく異なります。

金属銘板は通常0.5mmから3.0mm程度の厚みがあり、物理的な衝撃にも強い構造となっています。

銘板ラベルは0.3mmから1.0mm程度、一般的な紙ラベルは0.1mm以下という薄さです。

この厚みの差が、設置後の見た目の高級感や存在感にも影響を与えます。

また、表面の硬度にも大きな違いがあります。

金属銘板やハードコート処理を施した銘板ラベルは、鉛筆硬度でH〜3H程度の硬さを持ち、引っかき傷に対して高い耐性があります。

一方、一般的なラベルは柔らかく、容易に傷がつくため、頻繁に人が触れる場所や、清掃時にブラシが当たるような場所では劣化が早まります。

退色性能についても差があります。

金属銘板のエッチングや彫刻による表示は、色が材料の地色そのものであるため、紫外線による退色がほとんどありません。

印刷された銘板やラベルは、使用するインクの種類によって退色速度が大きく異なり、耐候性の高いUVインクやスクリーンインクでも、直射日光下では数年で色あせが始まることがあります。

コストと製造工程の違い

コスト面では、銘板とラベルに明確な差があります。

銘板の製造コストは、材料費、加工費ともに高額になる傾向があります。

ステンレス製銘板の場合、1枚あたり数百円から数千円というのが一般的な価格帯です。

特に小ロット生産では、版代や初期設定費用が製品単価に大きく影響するため、10枚程度の発注では1枚1万円を超えることも珍しくありません。

製造工程も複雑で、材料の切断、表面処理、印刷または彫刻、仕上げ加工と、多くの工程を経る必要があります。

納期も比較的長く、デザイン確定から納品まで2週間から4週間程度を要するのが一般的です。

一方、ラベルの製造コストは大幅に低く抑えられます。

デジタル印刷技術の発達により、小ロットでも1枚数十円から数百円で製作可能です。

特に同じデザインで大量生産する場合は、スケールメリットによってさらに単価を下げることができます。

製造工程もシンプルで、印刷と型抜きだけで完成するため、納期も短く、急ぎの場合は翌日納品も可能なケースがあります。

ただし、トータルコストで考えると、必ずしもラベルが安いとは限りません。

ラベルは定期的な交換が必要になるため、長期的に見ると銘板よりもコストがかかる場合があるのです。

例えば、屋外で10年間使用する場合を考えてみましょう。

ステンレス銘板を1枚5,000円で製作し、10年間交換不要だとすると、年間コストは500円です。

一方、1枚300円のラベルを毎年交換すると、10年間で3,000円となり、銘板よりもコストがかかります。

さらに、交換作業にかかる人件費や、交換のための機器停止時間なども考慮すると、ライフサイクルコストでは銘板が有利になることが多いのです。

製造工程の違いは、デザイン変更への対応力にも影響します。

ラベルはデータの修正だけで容易にデザイン変更できるため、製品仕様の変更が多い開発段階では非常に便利です。

銘板の場合、デザイン変更には版の再制作が必要となり、時間とコストがかかります。

在庫管理の面でも違いがあります。

ラベルは薄くて軽いため、大量に在庫しても保管スペースをとりません。

銘板は重量があり、保管スペースが必要となるため、大量在庫には向いていません。

取付方法の違い

取り付け方法の違いも、銘板とラベルを選択する際の重要な判断基準となります。

銘板の取り付け方法は、主に以下のような方法があります。

ネジ止めは最も一般的で確実な方法です。

銘板に予め穴を開けておき、製品本体にもタップ加工を施すか、ナットで固定します。

振動の多い環境や、改ざん防止が必要な用途に適していますが、製品本体に穴を開ける必要があるという制約があります。

リベット留めは、一度取り付けると容易には外せないため、セキュリティ性が高い方法です。

航空機や鉄道車両など、高い信頼性が求められる用途で採用されます。

接着剤固定は、穴あけ加工ができない製品や、デザイン上ネジが見えては困る場合に使用されます。

強力な構造用接着剤やエポキシ系接着剤を使用することで、金属銘板でも確実に固定できます。

マグネット固定は、鉄製の製品に対して工具なしで着脱できる方法で、定期的に取り外す必要がある用途に便利です。

一方、ラベルの取り付けは非常にシンプルです。

裏面の剥離紙を剥がして貼るだけで、特別な工具や技術は一切不要です。

これが最大のメリットであり、現場での作業効率を大幅に向上させます。

ただし、貼り付け面の状態が接着力に大きく影響するため、注意が必要です。

油分や汚れ、ホコリが付着していると、十分な接着力が得られず、短期間で剥がれてしまう可能性があります。

また、凹凸のある面や、極端に曲率の大きい曲面には貼りにくいという制約もあります。

貼り付け面の素材によっても、相性があります。

金属やプラスチックには良好に接着しますが、シリコーン系の材料や、フッ素コーティングされた面には接着しにくい場合があります。

取り付け後の修正についても違いがあります。

ラベルは貼り直しができる場合もありますが、一度貼ると粘着力が低下するため、基本的には貼り直しは推奨されません。

銘板の場合、ネジ止めやマグネット固定であれば容易に取り外して再取り付けができますが、接着剤固定やリベット留めの場合は取り外しが困難です。

作業の安全性という観点では、ラベルの方が優位です。

穴あけ加工やネジ締めといった作業が不要なため、工具による怪我のリスクがありません。

また、作業時間も大幅に短縮でき、生産ラインでの効率向上に貢献します。

用途・使用環境での違い

銘板とラベルは、使用環境や用途によって適性が大きく異なります。

銘板が適している環境と用途は、以下のようなケースです。

屋外環境や過酷な使用環境では、銘板の耐久性が大きなアドバンテージとなります。

直射日光、雨風、温度変化、塩害などの影響を受ける場所では、ラベルは短期間で劣化してしまうため、金属銘板やセラミック銘板が選択されます。

例えば、屋外に設置される電力設備、通信設備、道路標識、建設機械などには、ステンレス製銘板が標準的に使用されています。

高温環境でも銘板が有利です。

エンジンルームや加熱炉周辺、厨房機器など、80℃を超える環境では、一般的なラベルは使用できません。

金属銘板であれば200℃以上の高温にも耐えられるため、安心して使用できます。

薬品が使用される環境でも、耐薬品性に優れた銘板が選ばれます。

化学工場、医療機器、実験設備などでは、洗浄や消毒の際に強い薬品が使用されることがあり、ラベルでは劣化してしまう可能性があります。

長期間の使用が想定される製品には、メンテナンスフリーで使える銘板が適しています。

産業機械、建築設備、車両など、10年以上使用される製品では、交換の手間とコストを考慮すると銘板が経済的です。

法規制で表示が義務付けられている情報を表示する場合も、改ざん防止と耐久性の観点から銘板が選択されることが多くあります。

一方、ラベルが適している環境と用途は、以下のようなケースです。

屋内で使用される製品で、特に過酷な環境にさらされない場合は、コストパフォーマンスに優れるラベルが適しています。

家電製品、事務機器、家具などでは、ラベルで十分な性能が得られます。

デザイン性を重視する製品では、フルカラー印刷が容易なラベルが有利です。

写真や複雑なグラフィックを使用したブランドロゴなどは、ラベルの方が美しく表現できます。

頻繁に情報を更新する必要がある用途では、交換が容易なラベルが便利です。

在庫管理ラベル、バーコードラベル、賞味期限表示などがこれに該当します。

試作品や少量生産品では、初期コストが低いラベルが選ばれます。

製品仕様が確定していない開発段階では、柔軟に対応できるラベルが実用的です。

曲面や複雑な形状の製品には、柔軟性のあるラベルの方が貼りやすい場合があります。

ボトルや筒状の製品、曲面の多い家電製品などでは、ラベルがフィットしやすいのです。

このように、使用環境と用途を総合的に判断することで、最適な選択ができるようになります。

銘板とラベルの選び方

ここまで銘板とラベルの違いを詳しく見てきましたが、実際の選択場面では「結局どちらを選べばいいのか」と迷うことも多いでしょう。

選択を成功させるためには、使用環境、表示内容、更新頻度、コスト、納期など、複数の要素を総合的に判断する必要があります。

ここでは実務で役立つ具体的な選定基準を、使用環境と表示内容という2つの重要な観点から解説します。

使用環境に合わせた選定

適切な選択をするための第一歩は、製品が使用される環境を正確に把握することです。

屋外で使用するか屋内で使用するかは、最も基本的で重要な判断基準となります。

屋外環境では、紫外線、雨、温度変化、風、砂埃などの影響を受けるため、高い耐候性が求められます。

直射日光が当たる場所で5年以上使用する場合は、ステンレスやアルミニウムの金属銘板、または高性能な銘板ラベルを選択するべきでしょう。

特に海岸地域や工業地帯など、腐食性の高い環境では金属銘板が必須です。

屋内であっても、使用環境によって適性は変わります。

空調の効いたオフィスや住宅では、一般的なラベルでも10年以上の使用に耐えられます。

しかし、工場内では油煙や粉塵、温度変化の影響を受けるため、耐久性の高いフィルムラベルや銘板ラベルを選択した方が安全です。

温度条件も重要な判断材料です。

使用温度範囲を以下のように整理して考えると分かりやすくなります。

- 常温環境(0〜40℃):一般ラベル、フィルムラベル、銘板いずれも使用可能

- やや高温環境(40〜80℃):フィルムラベル、銘板ラベル、金属銘板が適切

- 高温環境(80℃以上):金属銘板、セラミック銘板のみ推奨

湿度や水濡れの可能性も考慮が必要です。

浴室や厨房、屋外など、水がかかる可能性のある場所では、耐水性のあるフィルムラベルか金属銘板を選択します。

紙ラベルは水に弱く、濡れると容易に破れたり、剥がれたりするため不適切です。

化学薬品や油脂類との接触がある環境では、材質の相性を確認する必要があります。

アルコール系の洗浄剤を使用する環境では、一部のラベルは溶解や変色が起こる可能性があるため、耐薬品性の確認が不可欠です。

物理的な衝撃や擦過が予想される場所では、表面硬度の高い銘板が有利です。

人が頻繁に触れる場所、清掃時にブラシが当たる場所、機械が接触する可能性のある場所などでは、ラベルは短期間で摩耗してしまう可能性があります。

振動の多い環境では、取り付け方法も考慮する必要があります。

粘着剤のみで固定するラベルは、継続的な振動によって徐々に剥がれてくる可能性があるため、振動が多い機器にはネジ止めの銘板が安全です。

UV環境(紫外線が強い環境)でも判断が分かれます。

直射日光が長時間当たる場所では、印刷されたラベルは数年で退色が始まります。

彫刻やエッチングによる銘板であれば、色が材料そのものの色であるため、退色の心配がほとんどありません。

使用期間の想定も選定基準となります。

製品のライフサイクルに合わせて、以下のように考えると良いでしょう。

- 短期使用(1年未満):一般ラベルでコストを抑える

- 中期使用(1〜5年):フィルムラベルまたは銘板ラベルを検討

- 長期使用(5年以上):金属銘板で長期的なコスト削減を図る

これらの環境要因を総合的に評価し、最も厳しい条件に対応できる製品を選択することが、失敗しない選定のコツです。

表示内容と更新頻度で判断

表示する情報の性質と、その更新頻度も重要な選定基準となります。

恒久的な情報か、変更の可能性がある情報かによって、最適な選択は大きく変わります。

メーカー名、ロゴマーク、製品の基本仕様など、製品のライフサイクルを通じて変更されることのない情報は、銘板での表示が適しています。

一度取り付けたら交換不要という銘板の特性が、情報の信頼性と管理コストの削減に貢献します。

特に法規制で表示が義務付けられている情報、製造者責任に関わる情報、トレーサビリティに必要な情報などは、改ざん防止の観点からも銘板が推奨されます。

一方、バーコード、ロット番号、製造日、賞味期限、在庫管理番号など、個体ごとに異なる情報や定期的に更新される情報は、ラベルが圧倒的に便利です。

デジタル印刷技術により、1枚ごとに異なる内容を印刷する可変印刷が容易にできるため、個体管理や在庫管理に最適です。

表示内容の複雑さも判断材料となります。

フルカラーの写真、グラデーション、複雑なグラフィックなどを含むデザインは、ラベルの方が美しく、かつ低コストで実現できます。

銘板でもカラー印刷は可能ですが、コストが高くなる傾向があります。

逆に、シンプルな文字と数字だけの表示であれば、銘板の彫刻やエッチングで十分であり、長期的な視認性も優れています。

表示サイズも考慮すべき要素です。

小さな表示(数センチ角程度)であれば、ラベルの方がコストメリットがあります。

大きな表示(A4サイズ以上)になると、材料費の差が大きくなるため、用途と予算に応じた慎重な判断が必要です。

情報の重要度と責任の所在も選定基準となります。

製品安全に関わる警告表示、電気的な仕様表示、医療機器のクラス分類など、法的責任を伴う重要情報は、容易に剥がれたり改ざんされたりしないよう、銘板での表示が望ましいでしょう。

一方、製品の使い方を説明する操作手順ラベルや、推奨事項を示す注意ラベルなどは、ラベルで十分な場合が多いのです。

更新頻度については、以下のような基準で考えると良いでしょう。

| 更新頻度 | 推奨する選択 | 理由 |

| 更新なし | 金属銘板 | 一度の投資で長期使用、交換不要 |

| 数年に1回 | 銘板ラベルまたは金属銘板 | 交換は可能だが頻繁ではない |

| 年に数回 | フィルムラベル | 交換が容易でコストも抑えられる |

| 毎日〜毎週 | 一般ラベル | 低コストで頻繁な交換に対応 |

製品のブランドイメージとの整合性も忘れてはいけません。

高級感や品質の高さを訴求したい製品では、金属銘板の重厚感がブランド価値を高める効果があります。

逆に、親しみやすさやポップなイメージを表現したい製品では、カラフルなラベルの方が適している場合があります。

コストと性能のバランスを考える際には、初期コストだけでなくライフサイクルコストで評価することが重要です。

製品の販売価格、想定使用期間、交換にかかる人件費などを総合的に考慮し、最もコストパフォーマンスの高い選択を目指しましょう。

まとめ

銘板とラベルは、どちらも製品に情報を表示するための重要な手段ですが、その特性は大きく異なります。

銘板は耐久性と信頼性に優れ、長期使用や過酷な環境に適している一方で、初期コストが高く、製作に時間がかかるという特徴があります。

ラベルは手軽さとコストパフォーマンスに優れ、デザインの自由度が高い反面、耐久性では銘板に劣り、定期的な交換が必要になる場合があります。

選択のポイントは、使用環境、表示内容、更新頻度、コスト、そして製品のブランドイメージを総合的に判断することです。

屋外や高温環境、薬品が使用される場所では金属銘板を、屋内で短期使用する場合や頻繁に情報を更新する必要がある場合はラベルを、その中間的な用途では銘板ラベルを検討すると良いでしょう。

近年では、銘板とラベルの境界線が曖昧になりつつあり、両者の長所を組み合わせた製品も登場しています。

技術の進歩により、ラベルの耐久性は向上し続けており、従来は銘板でなければ対応できなかった用途にも、ラベルが使えるようになってきています。

最終的には、あなたの製品の特性と使用条件を正確に把握し、必要な性能とコストのバランスを見極めることが、最適な選択への近道となります。

この記事で解説した判断基準を参考に、ぜひ自信を持って銘板とラベルを選び分けてください。

適切な選択は、製品の品質向上とコスト削減の両方に貢献し、結果として顧客満足度の向上にもつながるはずです。