製品や機械を見ていると、金属やプラスチックの小さな板に製造者名や型番などが記載されているのを目にしたことはありませんか。

それが「銘板」と呼ばれるものですが、正確な意味や読み方、どのような役割を持っているのかを詳しく説明できる方は意外と少ないかもしれません。

実は銘板は、製品の身分証明書のような重要な役割を担っており、製造業や建築業、電気設備など、あらゆる産業分野で欠かせない存在なのです。

法律や規格で取り付けが義務付けられているケースも多く、適切な銘板を選択・設置することは、製品の安全性や信頼性を保証する上で極めて重要といえるでしょう。

本記事では、「銘板」という言葉の正確な意味と読み方から、JIS規格での定義、実際の用途、そして似た言葉との違いや選び方まで、銘板に関する知識を網羅的に解説します。

この記事を読めば、銘板についての基礎知識から実務に役立つ情報まで、必要な知識のすべてを得ることができるはずです。

それでは、まず銘板の基本的な定義と読み方から見ていきましょう。

目次

銘板の定義と読み方

銘板という言葉を正確に理解するためには、まず正しい読み方と基本的な意味を押さえることが重要です。

日常生活ではあまり使わない専門用語であるため、読み方を間違えている方も少なくありません。

さらに、日本の工業規格であるJISでは銘板について明確な定義が設けられており、素材や用途についても具体的な条件が規定されています。

ここでは銘板の正しい読み方と意味、そしてJIS規格での定義について詳しく解説していきます。

銘板の読み方と意味

銘板は「めいばん」と読みます。

「銘」という漢字には「しるし」「名を記す」「心に刻む」といった意味があり、「板」と組み合わせることで「名前や情報を記した板」という意味になるのです。

ビジネスシーンでは「めいばん」という読み方が一般的ですが、場合によっては「ネームプレート」や「レーティングプレート」といった英語表記で呼ばれることもあります。

銘板の基本的な意味は、製品や機械、建築物などに取り付けられる、製造者情報や仕様などを表示するための恒久的な表示板のことを指します。

「恒久的」という点が重要で、一時的に貼り付けるシールやステッカーとは異なり、製品のライフサイクル全体を通じて取り付けられ続けることを前提としているのです。

銘板に記載される情報は多岐にわたりますが、主なものとして以下が挙げられます。

- 製造者名(メーカー名)

- 製品名・型番

- 製造番号・シリアルナンバー

- 製造年月日

- 定格や仕様(電圧、電流、出力など)

- 使用条件や注意事項

- 認証マークや規格適合マーク

これらの情報を明確かつ長期間にわたって表示し続けることが、銘板の本質的な役割なのです。

語源をさらに深掘りすると、「銘」という字は金属に文字を刻むことを意味する漢字であり、古くから金属製の板に重要な情報を刻印する文化があったことが分かります。

現代でも、ステンレスやアルミニウム、真鍮などの金属材料が銘板の主流となっているのは、この歴史的背景と無関係ではありません。

銘板は英語では「nameplate」「name plate」「rating plate」「identification plate」などと表記されます。

「nameplate」は文字通り名前を示す板、「rating plate」は定格(性能や仕様)を示す板という意味で、用途によって使い分けられているのです。

産業界では、銘板は単なる装飾品ではなく、製品の品質保証、トレーサビリティの確保、法規制への対応といった重要な機能を担う必須アイテムとして認識されています。

JISでの定義と素材条件

日本の工業規格であるJIS(日本産業規格)では、銘板について明確な定義と基準が設けられています。

JIS Z 8304「銘板の設計基準」では、銘板を「機械、装置、構造物などに取り付けて、その名称、性能、製造者などを表示する板」と定義しています。

この定義からも分かるように、銘板は情報を表示するという機能的な役割を持つものであり、単なる装飾品とは明確に区別されるのです。

JIS規格では、銘板に使用する素材についても具体的な条件を規定しています。

使用環境に応じて適切な材質を選択することが求められており、耐久性、耐候性、耐食性などの性能基準が設定されているのです。

主な素材とその特性は以下のとおりです。

| 素材 | 主な特性 | 適用環境 |

| ステンレス鋼 | 耐食性・耐候性に優れる | 屋外、湿気の多い場所 |

| アルミニウム | 軽量で加工しやすい | 一般的な屋内外 |

| 真鍮 | 高級感があり耐食性良好 | 装飾性重視の用途 |

| 樹脂(プラスチック) | 軽量で多色表現可能 | 屋内、軽量化が必要な製品 |

JIS規格では、銘板の取り付け方法についても基準を設けています。

ネジ止め、リベット留め、接着、溶接などの方法が規定されており、使用環境や製品の特性に応じて適切な方法を選択することが求められます。

特に、振動の多い環境や、安全性が重視される用途では、容易に脱落しない確実な取り付け方法を採用する必要があるのです。

また、銘板に表示する文字のサイズや書体についても、JIS Z 8305「視認性を考慮した文字の最小サイズ」などの関連規格で基準が定められています。

これは、遠くからでも、あるいは薄暗い場所でも、必要な情報を確実に読み取れるようにするための配慮です。

特に安全に関わる情報や警告表示については、より厳格な基準が適用されます。

JIS規格では、銘板の耐久性についても要求事項が定められています。

屋外で使用される銘板には、紫外線による退色試験、耐候性試験、塩水噴霧試験などが実施され、一定期間以上にわたって情報が判読可能であることが確認されるのです。

一般的に、屋外用の金属銘板には10年以上の耐久性が求められることが多く、これを満たす材質と製法を選択する必要があります。

さらに、特定の産業分野では、業界独自の銘板規格が存在します。

たとえば、電気設備については電気用品安全法に基づく表示事項が定められており、消防設備については消防法での規定があります。

これらの法規制と整合性を取りながら、JIS規格に準拠した銘板を製作することが、製造者の責任として求められているのです。

銘板が持つ役割と用途

銘板は単に情報を表示するだけのものではなく、製品の品質保証から法規制への対応まで、多岐にわたる重要な役割を担っています。

製造業、建築業、電気設備業など、あらゆる産業分野で銘板は欠かせない存在となっており、その用途は製品のライフサイクル全体に関わっているのです。

ここでは銘板が実際にどのような場面で使用され、どのような情報が記載されているのかを、具体的な事例を交えながら詳しく解説します。

製品・機械・建築物における用途

銘板は私たちの身の回りのあらゆる製品や設備に取り付けられており、その用途は非常に多岐にわたります。

製品分野では、家電製品、産業機械、自動車、電子機器など、ほぼすべての工業製品に銘板が取り付けられています。

たとえば、冷蔵庫やエアコンの裏側や側面を見ると、必ず製造者名、型番、製造年月、定格電圧などが記載された銘板が取り付けられているはずです。

これは電気用品安全法で表示が義務付けられているためであり、法規制への対応という重要な役割を果たしているのです。

産業機械の分野では、銘板の重要性はさらに高まります。

工作機械、プレス機、射出成形機、コンベアシステムなど、工場で使用される機械には、詳細な仕様情報が記載された銘板が必ず取り付けられています。

これらの情報は、保守点検時の部品交換、安全管理、トレーサビリティの確保などに不可欠であり、機械の安全な運用を支える基盤となっているのです。

自動車分野では、車台番号(VINナンバー)を表示する銘板が法律で義務付けられています。

エンジンルーム内やドア開口部などに取り付けられたこの銘板には、製造年、型式、車台番号などが刻印されており、車両の個体識別や盗難防止に役立っています。

また、タイヤの空気圧や積載量を示す銘板なども、安全な運転のための重要な情報源となっているのです。

建築物分野では、エレベーター、エスカレーター、空調設備、受変電設備、消防設備など、建物に設置される各種設備に銘板が取り付けられています。

特に公共性の高い設備については、法律で銘板の設置が義務付けられているケースが多く、定期点検や保守管理の際に銘板の情報が活用されます。

エレベーターの銘板には、製造者名、製造年月、定員、積載荷重、検査済証の番号などが記載されており、これらの情報は建築基準法に基づく定期検査で確認されるのです。

消防設備では、消火器、スプリンクラー、火災報知器などに銘板が取り付けられ、型式認定番号や製造年月が表示されています。

これは消防法で義務付けられている表示であり、設備の適法性を証明する重要な役割を担っています。

電力設備の分野では、変圧器、配電盤、開閉器などの電気機器に、詳細な定格情報を記載した銘板が取り付けられています。

電圧、電流、周波数、相数、容量などの情報は、電気工事や保守点検を行う際に必須の情報であり、誤った作業による事故を防ぐために極めて重要です。

特に高圧電気設備では、安全確保の観点から正確な銘板表示が法律で厳格に要求されています。

また、医療機器の分野でも銘板は重要な役割を果たしています。

MRI装置、X線撮影装置、人工透析装置などの医療機器には、製造番号、製造年月、クラス分類、認証番号などが記載された銘板が取り付けられています。

これらの情報は、医療機器としての安全性を証明するとともに、不具合発生時のトレーサビリティを確保するために不可欠なのです。

銘板に記載される主な情報

銘板に記載される情報は、製品の種類や用途によって異なりますが、一般的に以下のような項目が含まれます。

製造者情報は、ほぼすべての銘板に記載される基本的な情報です。

メーカー名、製造事業者名、または製造を委託した企業名が明記され、製品に対する責任の所在を明確にします。

多くの場合、会社のロゴマークも一緒に表示され、ブランドアイデンティティを示す役割も果たしています。

製品識別情報として、型番、モデル名、シリーズ名などが記載されます。

これらの情報により、数多くの製品ラインナップの中から特定の製品を識別することができます。

また、製造番号やシリアルナンバーを併記することで、個体レベルでの識別と追跡が可能になるのです。

製造年月日や製造ロット番号も重要な情報です。

製品に不具合が発見された場合、製造時期を特定することでリコール対象の範囲を絞り込むことができます。

また、保証期間の起算日を明確にする役割も果たしており、アフターサービスの基準となる情報といえます。

定格情報・仕様情報は、特に電気製品や機械設備で重要な記載事項です。

具体的には以下のような情報が含まれます。

- 定格電圧(V)・定格電流(A)

- 定格周波数(Hz)

- 定格出力・定格容量

- 使用温度範囲

- 保護等級(IP等級など)

- 絶縁クラス

- 適用規格・認証番号

これらの情報は、製品を安全に使用するための前提条件を示しており、誤った使用による事故を防ぐために不可欠です。

たとえば、定格電圧が100Vの製品を200Vの電源に接続すれば、故障や火災の原因となる可能性があります。

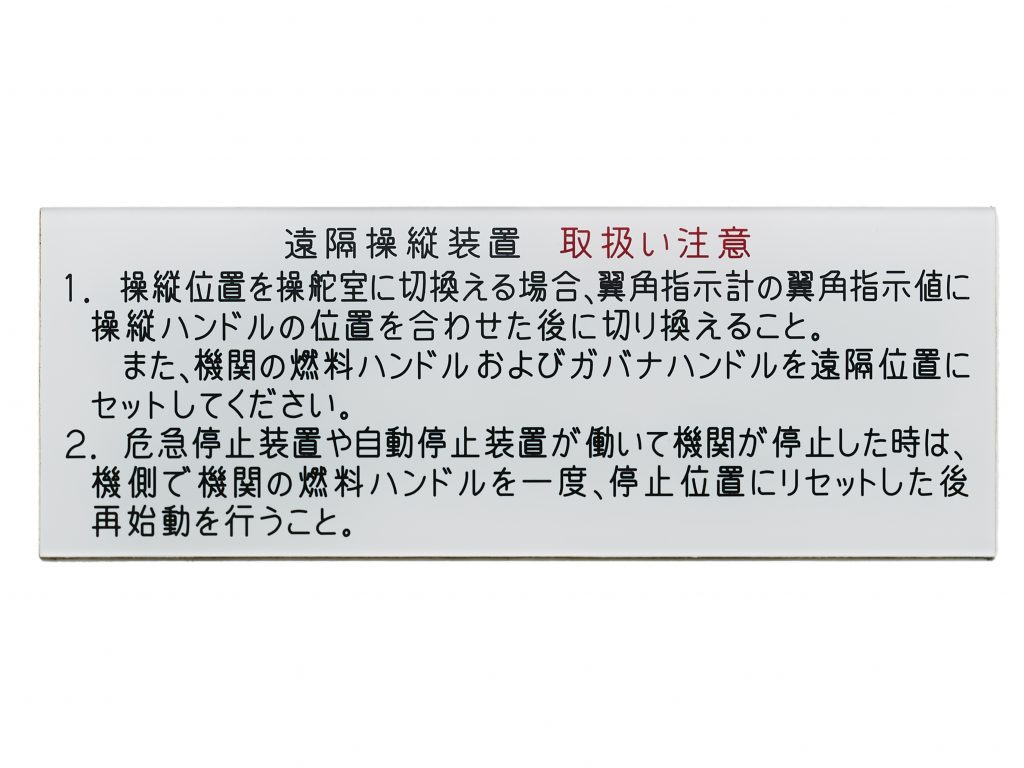

警告・注意事項も銘板に記載されることがあります。

「高温注意」「感電注意」「回転部に触れるな」といった安全に関する警告や、「屋内専用」「防水タイプ」などの使用条件に関する注意事項は、ユーザーの安全を守るための重要な情報です。

国際的に流通する製品では、複数言語で警告を表示することも一般的となっています。

認証マーク・規格適合マークの表示も銘板の重要な役割です。

PSEマーク(電気用品安全法)、CEマーク(EU規格)、ULマーク(米国安全規格)、JISマークなど、各種の認証や規格への適合を示すマークが表示されます。

これらのマークは、製品が一定の安全基準や品質基準を満たしていることを証明するものであり、消費者や事業者にとって信頼の指標となります。

また、環境対応を示すマークとして、省エネルギーラベルやリサイクルマークが表示されることもあります。

バーコードやQRコードを銘板に記載するケースも増えています。

これらのコードをスキャンすることで、詳細な製品情報、取扱説明書、保守履歴などのデジタル情報にアクセスできるようになっており、IoT時代の新しい銘板の使い方として注目されています。

製造工程での品質管理や、設置後の保守管理の効率化にも貢献しているのです。

さらに、特殊な用途では、材質表示、リサイクル情報、廃棄方法なども銘板に記載されることがあります。

これは環境保護や資源の有効活用という社会的要請に応えるためのものであり、持続可能な社会の実現に向けた取り組みの一環といえるでしょう。

銘板と似た言葉との違い

銘板という言葉には、似たような意味を持つ用語がいくつか存在し、実務上混同されることも少なくありません。

「名板」「ネームプレート」「プレート」「ラベル」など、類似した言葉との違いを正確に理解することは、適切な製品選定やコミュニケーションのために重要です。

ここでは、銘板と混同されやすい言葉との違いを明確にし、さらに実務で役立つ銘板の選び方のポイントについても解説します。

「名板」や「ネームプレート」との違い

銘板と最も混同されやすいのが「名板(めいばん)」という言葉です。

実は、「銘板」と「名板」は同じ読み方で似た意味を持つ言葉ですが、使用される場面や含まれるニュアンスに微妙な違いがあります。

「名板」は、文字通り「名前を表示する板」という意味が強く、個人名や企業名、店舗名などを示す表示板を指すことが多い傾向にあります。

たとえば、オフィスのドアに取り付けられる部署名の表示や、個人の名前を表示するドアプレート、店舗の看板などは「名板」と呼ばれることが一般的です。

一方、「銘板」は製品や機械に関する技術情報や仕様情報を含む表示板を指す場合が多く、より専門的・工業的な文脈で使用される傾向があります。

JIS規格でも「銘板」という表記が採用されており、産業界では「銘板」が標準的な用語となっているのです。

ただし、実務上はこの2つの言葉が厳密に区別されているわけではなく、「名板」と書いても「銘板」と同じ意味で通じることがほとんどです。

「ネームプレート」は英語の「nameplate」をカタカナ表記したもので、日本語の「銘板」とほぼ同義です。

国際的なビジネスシーンや、外資系企業、英語の技術文書などでは「ネームプレート」という表現が好まれる傾向があります。

また、デザイン業界やブランディングの文脈では「ネームプレート」という呼び方の方が一般的で、製品の高級感や洗練されたイメージを表現する際に使用されることが多いようです。

「プレート」という言葉も混同されがちですが、これは単に「板」を意味する一般的な用語です。

「銘板」や「ネームプレート」は、情報を表示するという特定の目的を持った板を指すのに対し、「プレート」はより広い意味で使われ、表示機能を持たない単なる板材も含まれます。

たとえば、「アルミプレート」といえば単なるアルミニウムの板材を指すことが多く、必ずしも情報表示の機能を持つとは限りません。

「ラベル」と「銘板」の違いは、前の記事で詳しく解説したとおりですが、簡単におさらいすると、素材と耐久性、取り付け方法に大きな違いがあります。

ラベルは紙やフィルムなどの柔軟な素材で、裏面の粘着剤で貼り付けるもので、短期使用や頻繁な更新が必要な用途に適しています。

銘板は金属やプラスチックなどの剛性のある素材で、ネジ止めや接着剤で恒久的に取り付けるもので、長期使用が前提となっています。

「タグ」という言葉も時々混同されますが、タグは主に衣類や商品に付けられる値札や品質表示のことを指し、紐やプラスチックの留め具で取り付けられる取り外し可能なものです。

銘板のような恒久性はなく、購入後に取り外されることを前提としている点が大きく異なります。

「表示板」や「標識板」という言葉もありますが、これらはより広い概念を表す言葉です。

表示板は情報を表示する板全般を指し、銘板もその一種といえます。

標識板は特に安全標識や道路標識など、公共的な情報を表示する板を指すことが多く、個別の製品に取り付けられる銘板とは用途が異なります。

このように、似た言葉が多く存在しますが、産業界や工業分野では「銘板」が最も正式で一般的な用語として認識されています。

材質・用途による「銘板」の選び方ポイント

実際に銘板を選定する際には、使用環境や目的に応じて適切な材質と仕様を選ぶことが重要です。

ここでは、実務で役立つ銘板の選び方のポイントを、具体的な判断基準とともに解説します。

使用環境は、銘板選定の最も重要な判断基準です。

屋外で使用する場合は、紫外線、雨、温度変化、風、塩害などに耐えられる材質を選ぶ必要があります。

ステンレス鋼(特にSUS304やSUS316)は、優れた耐候性と耐食性を持つため、屋外用銘板の第一選択肢となります。

海岸地域や化学工場など、腐食性の高い環境では、SUS316Lのような高耐食性ステンレスを選択すると安心です。

屋内使用の場合は、アルミニウムやプラスチック素材でも十分な耐久性が得られます。

アルミニウムは軽量で加工しやすく、アルマイト処理を施すことでカラーバリエーションも豊富に展開できるため、デザイン性を重視する製品に適しています。

プラスチック素材(ポリカーボネート、ABS樹脂など)は、さらに軽量でコストも抑えられるため、大量生産する家電製品などによく使用されます。

温度環境も重要な選定基準です。

常温環境(0〜40℃程度)であれば、ほとんどの材質が使用できますが、高温環境では材質の選択が限られます。

エンジンルームや加熱炉周辺など、80℃を超える環境では、金属銘板が必須となります。

ステンレス鋼やアルミニウムは200℃以上の高温にも耐えられるため、高温環境でも安心して使用できます。

逆に、低温環境(-20℃以下)では、プラスチック素材が脆くなる可能性があるため、金属材料の方が適しています。

表示内容の性質によっても、最適な銘板の種類が変わります。

シンプルな文字と数字だけの表示であれば、エッチングや彫刻による金属銘板が、長期的な視認性と耐久性の面で優れています。

フルカラーの写真やグラデーション、複雑なグラフィックを含むデザインの場合は、印刷技術を活用したプラスチック銘板やアルミ銘板が適しています。

近年では、金属銘板にもフルカラー印刷が可能になっていますが、コストは高めです。

必要な耐久年数も選定の重要なポイントです。

製品のライフサイクルと銘板の耐久年数を一致させることで、不要な交換コストを削減できます。

以下のような目安で考えると良いでしょう。

| 製品寿命 | 推奨される銘板 | 理由 |

| 10年以上 | ステンレス製銘板 | 長期耐久性、メンテナンスフリー |

| 5〜10年 | アルミ銘板・銘板ラベル | 適度な耐久性とコストバランス |

| 1〜5年 | プラスチック銘板・高性能ラベル | 初期コストを抑えつつ必要期間使用可能 |

コストも現実的な選定基準です。

初期コストだけでなく、ライフサイクルコスト(製品寿命全体でかかるコスト)で評価することが重要です。

ステンレス銘板は初期コストが高いものの、20年以上使用できるため、長期的には最も経済的な選択となることが多いのです。

一方、短期使用や試作品の場合は、初期コストの安いプラスチック銘板やラベルの方が合理的です。

取り付け方法との相性も考慮すべきです。

製品本体に穴あけ加工ができる場合は、ネジ止めの金属銘板を選択できます。

穴あけができない、または防水性を損ないたくない場合は、接着剤固定やマグネット固定を検討します。

特に、曲面や凹凸のある面への取り付けでは、柔軟性のあるラベルタイプの銘板が適している場合もあります。

法規制や規格への対応も忘れてはなりません。

電気用品安全法、消防法、建築基準法など、製品の種類によっては銘板の表示内容や材質、取り付け方法が法律で規定されている場合があります。

該当する法規制を確認し、確実に遵守できる銘板を選択することが製造者の責任です。

最後に、ブランドイメージとの整合性も考慮すべきポイントです。

高級ブランドや高品質を訴求する製品では、真鍮製やステンレス製の重厚な銘板が製品価値を高める効果があります。

カジュアルなイメージやポップなデザインの製品では、カラフルなプラスチック銘板やラベルの方が製品イメージと調和します。

銘板は製品の一部として、全体的なデザインコンセプトに貢献する要素でもあるのです。

まとめ

「銘板」とは、製品や機械、建築物などに取り付けられる恒久的な表示板のことで、「めいばん」と読みます。

JIS規格では「機械、装置、構造物などに取り付けて、その名称、性能、製造者などを表示する板」と明確に定義されており、素材や耐久性について具体的な基準が設けられています。

銘板の役割は多岐にわたり、製造者情報や製品仕様の表示、法規制への対応、トレーサビリティの確保、製品の品質保証など、製品のライフサイクル全体を支える重要な機能を担っています。

家電製品から産業機械、建築設備、自動車まで、あらゆる製品に銘板が取り付けられ、安全な使用と適切な保守管理を可能にしているのです。

銘板と似た言葉として「名板」や「ネームプレート」がありますが、産業界では「銘板」が最も正式で一般的な用語として使用されています。

また、ラベルやタグとは、素材や耐久性、取り付け方法において明確な違いがあり、用途に応じて適切に使い分けることが重要です。

銘板を選定する際には、使用環境(屋外/屋内、温度、湿度)、表示内容、必要な耐久年数、コスト、取り付け方法、法規制、ブランドイメージなど、複数の要素を総合的に判断する必要があります。

特に、初期コストだけでなくライフサイクルコスト全体で評価することが、経済的で合理的な選択につながります。

銘板は単なる情報表示のツールではなく、製品の信頼性を保証し、安全な使用を支え、ブランド価値を高める重要な要素です。

この記事で解説した知識を活用して、あなたの製品や用途に最適な銘板を選択し、製品の品質と価値を最大限に高めてください。

適切な銘板の選択と使用は、顧客満足度の向上と、長期的なビジネスの成功につながるはずです。